労働安全衛生法第63条の3に定められた高年齢労働者の労働災害防止のための取組の強化とは、事業主に対して、加齢による身体機能の変化などを考慮し、高年齢労働者が安全かつ健康に働けるように、労働災害を防止するための必要な措置を講じることを努力義務として課すものです。(2026年4月1日からは義務化される予定)

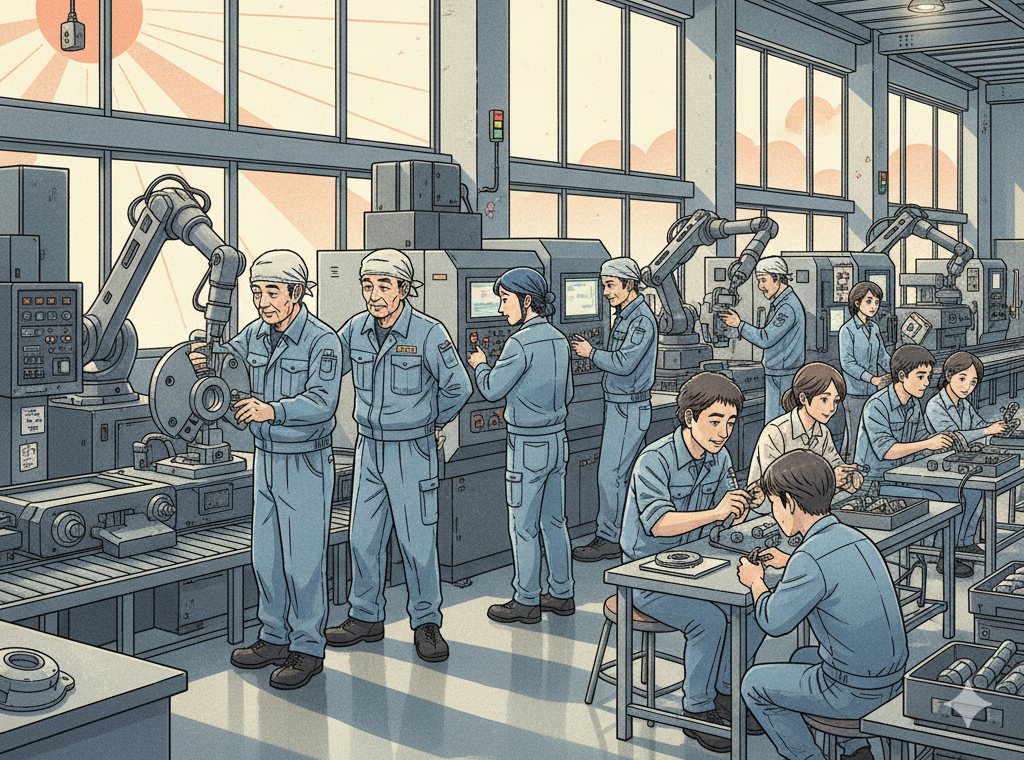

これは、高齢化の進展に伴い、労働災害に占める高年齢労働者の割合が増加している現状に対応し、より包括的で具体的な安全衛生対策の実施を促すための規定です。

強化の具体的な内容(エイジフレンドリーガイドライン)

この法律に基づき、厚生労働省が公表している「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン)には、事業者が取り組むべき具体的な措置が示されています。

高年齢労働者は、一般的に視力・聴力の低下、平衡機能や筋力の低下、反応時間の延長などが見られるため、これらの特性に配慮した対策が求められます。

主な取組の柱は以下の通りです。

1. 職場の安全衛生管理体制の確立

- 経営トップによる安全衛生方針の表明と体制整備。

- 高年齢労働者の特性を考慮したリスクアセスメント(危険性または有害性の調査)の実施と、それに基づく対策の検討・実施。

2. 職場環境の改善

高年齢労働者の身体機能の特性に配慮し、安全に配慮したバリアフリー化を進めることが重要です。

- 転倒防止対策:

- 通路や階段の照度の確保(明るくする)。

- 段差の解消や、難しい場合は注意喚起・手すりの設置。

- 滑りやすい床への防滑素材(滑り止め)の使用、濡れ・油分のこまめな清掃。

- 重筋労働対策:

- 重量物の取り扱いや、無理な姿勢での作業を減らすための作業方法の改善や機械化・省力化。

- 暑熱・寒冷環境対策:

- 涼しい(または暖かい)休憩場所の整備。

3. 作業管理と健康・体力状況の把握

- 作業の調整:

- 高年齢労働者のペースに配慮した作業標準の設定。

- 小休憩の頻度を増やすなどの配慮。

- 過度な負担やストレスがかからないよう、夜間作業や一人作業の極力削減。

- 健康状態の把握:

- 定期的な健康診断や体力チェックの実施。

- 健康状態や体力状況に応じた適正な配置や業務の見直し(業務マッチング)。

4. 安全衛生教育

- 豊富な経験を持つ高年齢労働者に対しても、身体機能の変化を自覚させるための教育や、新しい設備・作業手順に関する再教育を丁寧に行う。

なぜ「強化」が必要なのか

高年齢労働者が増加し、再雇用などで経験のない業務に就くケースも増える中、加齢に伴う身体機能の低下が原因となる労働災害(特に転倒、墜落・転落、腰痛など)が増加傾向にあります。

この法律の「強化」は、労働災害を減らし、高年齢労働者が安心して長く働き続けることができるエイジフレンドリーな職場環境の実現を目指すものです。

この規定は現在(2025年11月時点)、事業者の努力義務とされていますが、2026年4月1日からは義務化される予定となっており(改正法が2025年5月14日に公布)、今後、企業はより本格的な対応が求められます。

職場での具体的な対策例

労働安全衛生法第63条の3に基づく高年齢労働者の労働災害防止のための具体的な対策は、主に厚生労働省の「エイジフレンドリーガイドライン」に沿って、以下の3つの側面から総合的に実施されます。

1. 職場環境の整備(物理的対策)

高年齢労働者が安全に動けるよう、職場設備や作業場所を改善する対策です。特に転倒防止と作業負担軽減に重点が置かれます。

| 対策項目 | 具体的な措置 | 期待される効果 |

| 転倒防止 | * 通路の照度アップ(より明るくする)。 * 階段や段差に手すりや滑り止めを設置する。 * 床の水濡れ、油汚れを徹底的に清掃・除去する。 * つまずきやすい配線や障害物を撤去し、通路を確保する。 | 視機能低下への対応、平衡機能低下による転倒リスクの低減。 |

| 安全標識・掲示 | * 危険な場所や通路に、大きく、分かりやすい色で注意を促す標識を設置する。 | 視機能低下への対応、危険の早期認識。 |

| 作業設備の改善 | * 重量物の運搬に台車やアシストスーツなどの機械設備を導入する。 * 高所作業や無理な姿勢での作業を減らすよう、作業台の高さを調整する。 | 筋力・体力の低下への対応、腰痛・無理な体勢による災害防止。 |

| 休憩場所 | * 職場の作業場所から離れて、十分な広さのある涼しい(または暖かい)休憩室を確保する。 | 熱中症、疲労の蓄積防止、体温調節機能の低下への対応。 |

2. 作業管理の改善(作業負荷の調整)

高年齢労働者の体力や疲労の蓄積度に応じて、作業のペースや内容を調整する対策です。

| 対策項目 | 具体的な措置 | 期待される効果 |

| 作業負荷の軽減 | * 作業ペースを緩やかにし、小休憩の頻度を増やす作業体制を導入する。 * 連続作業時間や拘束時間を短縮する。 | 疲労の蓄積防止、反応時間の遅延による事故の防止。 |

| 作業の見直し | * 経験や能力を活かしつつ、身体的な負担が少ない業務への配置転換や、業務分担の見直しを行う。 * 疲労回復が困難な夜間作業や、緊急時の対応が難しい一人作業を極力避ける。 | 健康状態・体力に応じた適正配置、業務マッチング。 |

| 作業手順の明確化 | * 作業手順書を文字だけでなく図や写真を多く用いて、視覚的に分かりやすく作成する。 | 認知機能・記憶力の低下への対応、手順間違いによる事故防止。 |

3. 健康と安全衛生教育(人への対策)

労働者自身が加齢による身体機能の変化を自覚し、健康管理や安全行動に繋げるための対策です。

| 対策項目 | 具体的な措置 | 期待される効果 |

| 健康・体力状況の把握 | * 定期的な健康診断に加え、体力チェックや生活習慣病の検診を推奨・実施する。 * 産業医や保健師による健康相談体制を強化し、個別の健康指導を行う。 | 疾病の早期発見、健康状態に応じた適正な業務の判断。 |

| 安全衛生教育 | * 加齢に伴う身体機能の変化(視力、聴力、平衡機能など)の講習を実施し、労働者自身に自覚を促す。 特に再雇用や新しい業務に就く際は、OJT(職場で実施する訓練)や教育を丁寧に行う。 | 身体変化の自覚による安全行動の促進、作業手順の確実な習得。 |

| 指導者の育成 | 高年齢労働者に対する指導・教育担当者に、加齢の特性や指導方法に関する教育を行う。 | 効果的な指導の実施、安全衛生管理体制の強化。 |

これらの対策を組織全体で実施し、高年齢労働者が持つ豊富な経験や知識を活かしつつ、安全に、意欲を持って働き続けられる環境づくりが求められています。