注文者等が個人事業者等に対して行うべき事項・配慮すべき事項

厚生労働省は、令和6年5月に「個人事業主等の健康管理に関するガイドライン」を策定しました。ガイドラインには、業務を個人事業主に委託する際に事業者が配慮すべきことが明記されています。

ガイドラインは、労働者を使用しない個人事業主等が健康に働けるよう、注文者等と個人事業主等の双方が自主的に取り組むべき事項や配慮すべき事項を定めています。

ここでは、特に注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項に焦点を当てて解説します。

注文者が個人事業主に業務を委託する際、配慮すべきことは以下の5点です。

- 長時間労働にならないよう配慮する

- 安全衛生教育・健康診断に関する情報提供を行う

- 健康診断の費用について配慮をする

- 作業場所を特定する場合は環境整備をする

- メンタルヘルス不調発生の防止策を講じる

1. 長時間の就業による健康障害の防止に関する配慮

個人事業主が長時間労働にならないよう、発注の仕方について配慮が求められます。

- 適正な納期の設定: 週末発注・週初納入などの短納期発注を抑制し、納期を適正化すること。

- 発注内容の明確化と平準化: 発注内容の頻繁な変更を抑制し、大量発注による長時間就業を避けるとともに、業務量が偏らないよう発注を平準化すること。

例えば、無理のない作業量と期間を設定し、急な追加作業や頻繁な仕様変更を避けるなどがあります。

2. 安全衛生教育・健康診断に関する情報の提供

個人事業主等が健康管理を適切に行えるよう、必要な情報提供を行うことが重要です。

- 危険有害業務の情報提供: 注文する業務の内容、それによる健康障害リスクや防止対策に関する情報を提供すること。

- 教育・健康診断の情報提供: 労働者であれば受講が必要となる特別教育や、受診が必要となる特殊健康診断などに関する情報を提供すること。

例えば、使用する特定の機材の安全な使用方法、適切な防護具の使用、特別教育、有害な化学物質を取り扱う場合の特殊健康診断などに関して、相手が専門家だから分かっているだろうと、無関心になることなく、発注者として情報を提供することが求められています。

3. 健康診断の受診に要する費用の配慮(一定の場合)

特定の条件(例:業務の特性、契約期間、労働時間)に該当し、労働者であれば特殊健康診断等が必要となる業務を常時行っている個人事業主等に対しては、健康診断の費用について配慮を行うことが考えられます。

4. 作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保

注文者等の事業場内など、作業場所が特定される場合、その作業環境について配慮することが求められます。

- 作業環境の整備: 適切な温度・湿度、採光・照明、換気の確保など、個人事業主等を含む作業者全員の健康障害防止の観点から、必要な環境整備を行うこと。

- 安全衛生上の規律: 作業現場における安全衛生上の規律(例:火気の使用や危険区域への立ち入り制限など)を定める場合は、個人事業主等がこれに協力しやすいよう周知すること。

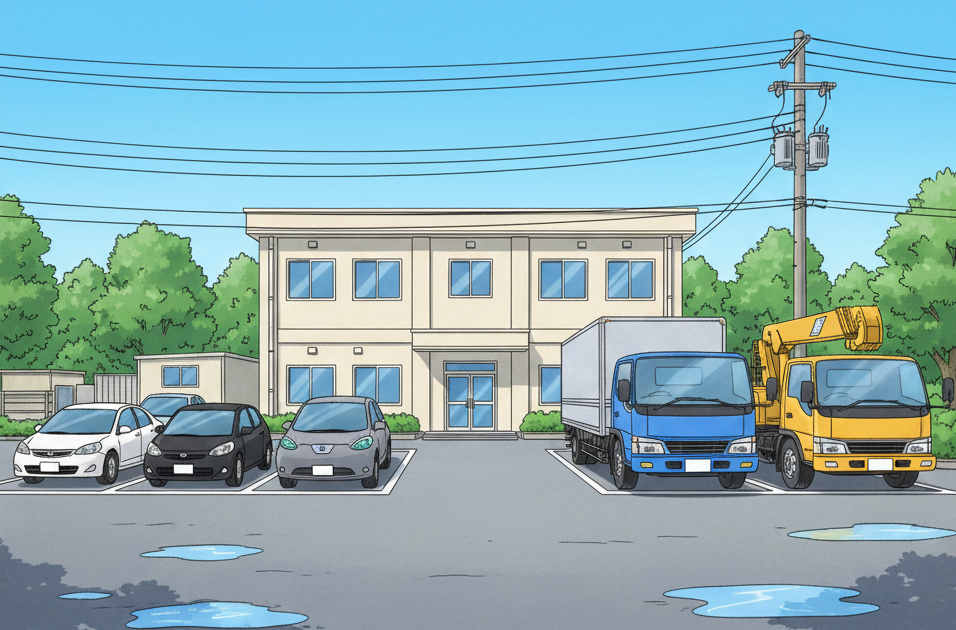

例えば、休憩場所やトイレ、熱中症対策のための水分補給の場など、作業環境の整備に配慮することが求められています。

5. メンタルヘルス不調発生の防止策

特定の条件を満たす注文者と個人事業主との業務委託においては、注文者にハラスメントに関する相談窓口の設置など、必要な体制整備が法律で義務付けられています。それ以外の場合でも、ハラスメント等の相談に応じる体制を整備するなど、メンタルヘルス不調の防止策について配慮が期待されます。

個人事業者等の「等」は?

個人事業者だけでなく、発注先が法人であっても、ガイドラインで求められる配慮が必要となる場合があります。

「個人事業者等」の定義は以下の通りです。

- 労働者を使用しない事業を行う者(いわゆる個人事業主)

- 労働者を使用しない中小企業の事業主や役員

したがって、発注先の法人(会社)が、その事業主や役員のみで作業を行っている場合、その事業主・役員の健康管理を目的として、注文者等には、ガイドラインに沿った長時間労働とならないよう配慮や、安全衛生情報の提供などが引き続き求められることになります。

ただし、発注先の法人が労働者(従業員)を雇用しており、その労働者が作業を行う場合は、その労働者の健康管理については、原則として雇用主である法人自身が労働安全衛生法などの法令に基づき責任を負うことになります。

事故が起こったときは?

「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」の考え方からすると、「自社の従業員と全く同じ責任を負う」わけではありませんが、特に危険を伴う作業(危険有害業務)においては、注文者等としての具体的な配慮や協力が求められています。

当然、個人事業者は自己の業務の専門家として、自身の安全確保を第一義的に行う責任があります。しかし、ガイドラインは、注文者もまた、作業が行われる場所や業務内容に応じて、その健康と安全に配慮すべきとしています。

1. 注文者等が配慮を求められる理由(労働者との違い)

- 従業員の場合: 労働安全衛生法に基づき、事業主(会社)が直接的かつ包括的な安全管理義務(安全衛生教育、保護具の提供、作業手順の指示など)を負います。

- 個人事業者等との契約の場合: 契約の形式は請負や準委任であり、直接の雇用関係はありません。そのため、注文者は従業員に対するような直接的な作業指示や管理義務は負いません。

- ガイドラインの趣旨: しかし、労働者と同じ場所で類似の危険な作業を行う以上、「労働者と同じ安全衛生水準を享受すべき」という考え方から、注文者には情報提供や環境整備といった間接的な配慮が求められます。

2. 危険な作業における具体的な配慮

危険有害業務な業務を発注した場合、注文者等は以下の点について配慮・協力を行う必要があります。

| 注文者等がすべきこと | 具体例 |

| 安全衛生情報の提供 | 作業場所の構造上の弱点、作業のリスク、安全帯(ハーネス)の使用や足場設置に関する必要な情報(自社が把握している場合)を提供すること。 |

| 作業環境の確保 | 安全な資材の搬入経路の確保、作業に必要な電力や照明の提供、休憩場所の提供など、作業現場の環境整備に協力すること。 |

| 安全衛生上の規律の周知・協力 | 注文者等が、作業現場における安全衛生上のルール(例:立ち入り禁止区域、火気使用の制限)を定めている場合、これを個人事業者に明確に周知し、協力(遵守)を求めること。 |

| 長時間の就業防止 | 危険な作業は疲労が健康障害に直結するため、不適切な短納期発注を避け、適正な工期を設定すること。 |

外部業者に仕事を依頼した場合、「安全等については専門家である業者がしっかりやっているだろうと考えて、何も配慮していない」のが一般的かも知れませんが、ガイドラインが求める「注文者等が行うべき事項」、特に危険有害業務に関する情報提供や環境整備への協力という点から見ると問題があります。

専門家である個人事業者任せにせず、注文者として把握している情報(特に現場固有の情報)を共有したり、安全に作業できる環境づくりに協力したりすることが、このガイドラインで求められています。

このガイドラインは、個人事業主等を労働者として扱うものではありませんが、「労働者が行う作業と類似の作業を行う者については、労働者であるか否かにかかわらず、労働者と同じ安全衛生水準を享受すべき」という考え方に基づいています。

労働安全衛生法改正との関連

労働安全衛生法改正とガイドラインは、ともに「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」(2023年10月報告書公表)の提言に基づいて進められました。

検討会報告書(2023年10月)の提言

検討会は、個人事業者等への対策について、以下の2つの方向性を示しました。

| 分野 | 対応の方向性 |

| 安全対策(危険性) | 安衛法の枠組みを改正し、個人事業者等を保護対象・義務の主体として明確に位置づける(→これが安衛法改正につながる)。 |

| 健康管理対策 | 安衛法の枠組みを超えるため、ガイドラインを策定し、個人事業者等と注文者双方の自主的な取り組みを推奨する。 |

ガイドラインの策定(2024年5月28日)

検討会報告を受け、健康管理の分野(過重労働防止、メンタルヘルス、健康診断の受診推奨など)について、法改正を待たずに、まずは自主的な取り組みを促すために「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定・公表されました。

このガイドラインは、法的拘束力を持たせない代わりに、法改正では対応が難しい幅広い分野について、速やかに周知・啓発を行うことを目的としています。

法改正の成立(2024年成立・順次施行)

ガイドライン策定後、検討会が提言した「安全対策(危険性の防止)」や「義務の主体への位置づけ」といった、より根幹的な法整備が国会で審議され、安衛法改正として成立しました。こちらの施行時期は、多くが2026年以降に設定されています。