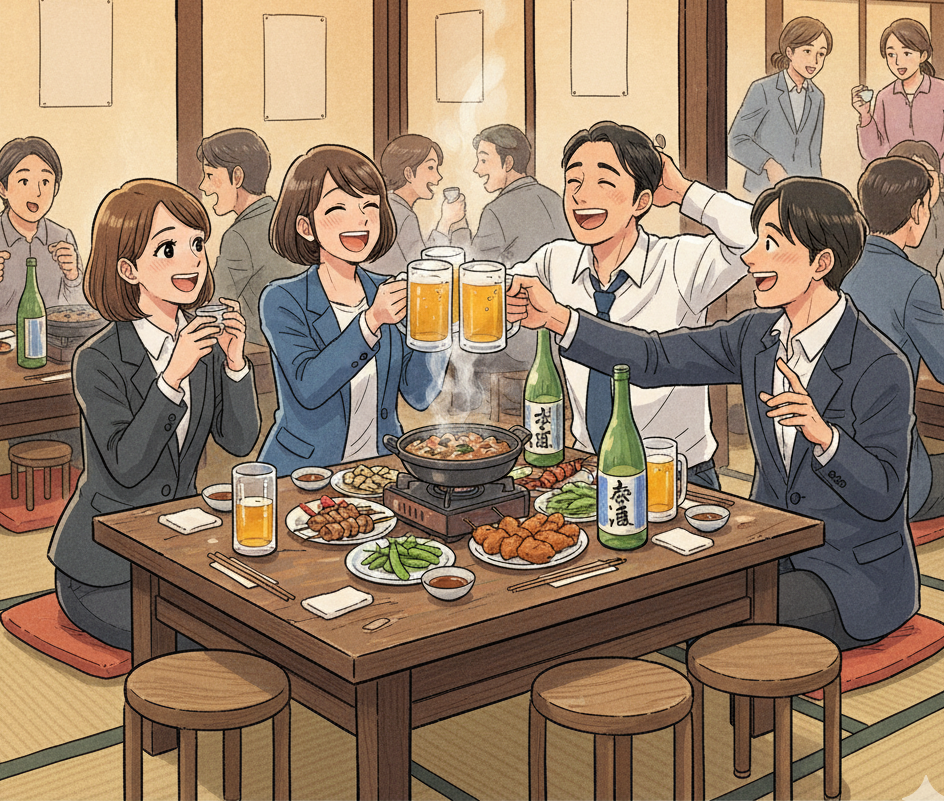

アルコールハラスメントの防止

管理職の中に、あえて周りを酔わせようとする者がいます。そのような管理職に、酒についての考え方を変えてもらうには、どのようにすればよいでしょうか。

「あえて酔わせようとする」行為は、まさにハラスメント(アルコールハラスメント)の典型例であり、非常に深刻な問題です。特に管理職による行為は、安全配慮義務の観点からも許されません。

このような管理職に意識を変えてもらうためには、「会社にとってのマイナス面」と「コンプライアンス上のリスク」という視点から冷静に意見を伝える必要があります。

管理職に意見を伝える際のステップと具体的な伝え方の案を提案します。

ステップ1:意見を伝えるための準備

1. 目的と論点を明確にする

目的は「相手を非難すること」ではなく、「会社とチームの利益を守り、安全な職場環境を確保すること」です。

2. 客観的な事実を集める

「あえて酔わせようとする」行動が、実際にどのような結果(迷惑行為、体調不良、翌日の業務への支障、若手の飲み会離れなど)を引き起こしているか、具体例や周囲の反応を把握します。

3. 相手の「動機」を推測する

なぜその上司は酔わせようとするのか(例:「親睦が深まる」「武勇伝として面白い」「部下の本音を引き出せる」など)を推測し、より良い代替案を示す準備をします。

ステップ2:意見を伝える際の具体的な構成案

客観的な事実と会社のリスクを指摘する(核心部分)

「組織のリスク管理という点で、ご相談したいことがあります。お酒を強く勧めることで、結果として部下を泥酔させ、迷惑行為や体調不良を引き起こしているケースが散見されています。」

【伝えるべき論点】

- ハラスメント・コンプライアンスのリスク:「現在の社会では、意図的に酔わせる行為はアルコールハラスメントと見なされます。もし、体調を崩した社員や不快に思った社員が社外の窓口やSNSなどで訴えた場合、会社は安全配慮義務違反を問われます。」

- 組織の士気・生産性への悪影響:「その結果、若手社員の中には『また酔い潰されるかもしれない』と懇親会への参加をためらう者が出てきています。親睦を深めるどころか、チームの士気が低下し、社員の離反を招くことになりかねません。翌日の業務に支障が出ることも、会社としては見過ごせません。」

- 管理職としての信頼の低下:「部下を『守る』べき立場である管理職が、あえて危険な状況を作り出していると受け取られると、日頃の仕事における指導や信頼関係にも悪影響が出ます。」

協力の依頼(解決志向で提案する)

「懇親の場は大切ですので、やり方にご協力をお願いします。強制ではなく、『スマートな飲み方』を管理職が率先して示すことが、今の会社には求められています。」

【代替案の提案例】

- 「今後は、『親睦を深める』という目的に集中していただき、お酒の強要や泥酔を促すような発言は控えていただけないでしょうか。」

- 「先日作成した『スマート飲酒ルール』(後述)を、〇〇課長から率先して実践・呼びかけしていただくことで、部下は安心して飲酒を楽しめるようになり、かえって建設的なコミュニケーションが増えるはずです。」

ステップ3:社内的な対応のルート

以上のやり方が難しい場合は、別なルートを検討します。

- 直属の上司や人事部へ相談する:管理職への指導は、さらに上の上司や人事・コンプライアンス部門の役割です。「〇〇課長の行為がハラスメントに該当し、会社のリスクになっている」という事実を客観的な証拠と共に報告し、会社としての正式な指導を依頼します。

- ハラスメント研修での啓発を促す:会社全体でアルハラ研修を強化してもらい、「意図的な酔いつぶし」が懲戒対象となり得ることを、管理職層に強く認識させます。

「スマート飲酒」のための4つのルール

会社の懇親会で、雰囲気を壊さず、かつ安全に配慮した飲酒ルールを作るのは非常に重要です。堅苦しすぎず、皆が納得して受け入れられるような、「思いやり」を軸にしたルールの案を提案します。

1. マイペースを尊重!

- ルール: 乾杯はアルコール・ソフトドリンク問わず、全員で。その後は、各自が自分の体調やペースに合わせて飲み物を選び、楽しみましょう。

- 考え方: 飲酒は個人の自由意志です。飲む・飲まない、飲むペースは誰にも強制されません。「飲めない」人や「今日は控えたい」という人の意思を尊重し、無理に勧めたり、お酒を注ぎ合ったりするのは避けましょう。

2. 「イッキ」と「つぶす」は最悪という共通認識!

- ルール: 一気飲み、早飲み、相手を酔い潰す目的の飲酒の強要は、絶対にやめましょう。見て見ぬふりもバッドマナーです。

- 考え方: 健康や安全に関わる行為は、楽しむ場にはふさわしくありません。もし見かけたら、誰もが声をかけられるような、「皆で安全を守る」雰囲気を作りましょう。

3. チェイサーを準備!

- ルール: 懇親会の場では、チェイサー(水など)をテーブルに常備しましょう。ソフトドリンクの種類を増やす配慮をしましょう。

- 考え方: アルコールを飲む人も、合間に水を飲むことで深酔いを防げます。飲めない人もあいなく楽しめるよう、多様な選択肢があることは「配慮の証」です。

4. 勧める前に「飲める?」の確認を

- ルール: 誰かに飲み物を勧める際は、「〇〇さん、今日はお酒は大丈夫ですか?(アルコールでもソフトドリンクでも)」と尋ねましょう。

- 考え方: 飲酒を強要するのはハラスメントです。相手への配慮を示すことで、スマートなコミュニケーションになります。「お酒を飲まない人は偉い!」くらいの気持ちで受け入れましょう。

これらのルールを、懇親会の案内時に、ネガティブな「禁止事項」ではなく、ポジティブな「思いやりと安全のためのマナー」として説明しましょう。