安全運転管理について

安全運転管理の業務としては、安全運転管理者の選任、運行計画の作成、点呼と日常点検、アルコールチェック、運転日誌の備え付けと記録、安全運転の指導などがあります。

安全運転管理者を選任する

一定の台数以上の自動車を使用している場合は、安全運転管理者を選任して公安委員会に届けなければなりません。

1.5台以上の自動車を使用(バイク等は0.5台と計算する)

2.乗車定員11名以上の自動車を使用

20台以上の自家用車を保有する場合は、副安全運転管理者の選任も必要になります。その後、20台増えるごとに1人ずつ追加で選任する必要があります。

安全運転管理者は、運転者の健康状態の把握から、車両の状態、天候への対応にいたるまで、安全運転にかかわること全てを取り扱います。また、安全運転のためであれば、乗務禁止を命じるなどの権限を行使することもできます。

酒気帯び確認

2021年11月10日、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布され、安全運転管理者の業務として、運転者に対して酒気帯びのチェックをする業務が追加されました。

運転者教育

いったん会社を出れば、どのような運転をしているかわかりません。運転者が自主的に安全運転をするように、日常の教育が重要です。

会社の研修体系に、安全運転を組み入れましょう。運転業務に従事する者には年1回は安全運転講習を義務付けましょう。

一定の人数がまとまれば自動車学校等に依頼して、専門の講師による安全教育を実施することもできます。人数が少ない場合は 自動車学校などがやっている安全運転教習を利用しましょう。

事故を起こしてしまったときの対応についても日頃から指導しておきましょう。

表彰制度

安全運転についての意識を継続させるために、1年間無事故の職場単位表彰、5年間無事故の個人単位表彰など、個人単位や職場単位の表彰制度を採用している会社もあります。

運転記録証明書による指導等

運転記録証明書を入手することで、運転者一人ひとりの過去の交通事故・違反歴を確認できます。これを活用することで、安全運転意識の向上や、交通事故・違反の抑止効果が期待できます。

安全運転誓約書

安全運転についての意識をもたせるために安全運転誓約書を提出してもらう会社が多いとおもいますが、ほとんどが一度きりで形がい化しています。安全運転意識を継続させるために、毎年一回定期的更新提出させている会社もあります。

安全運転管理規程

安全運転管理者を選任するときは、安全運転管理規程を制定して、安全運転管理者が職務を行いやすい体制を整えましょう。

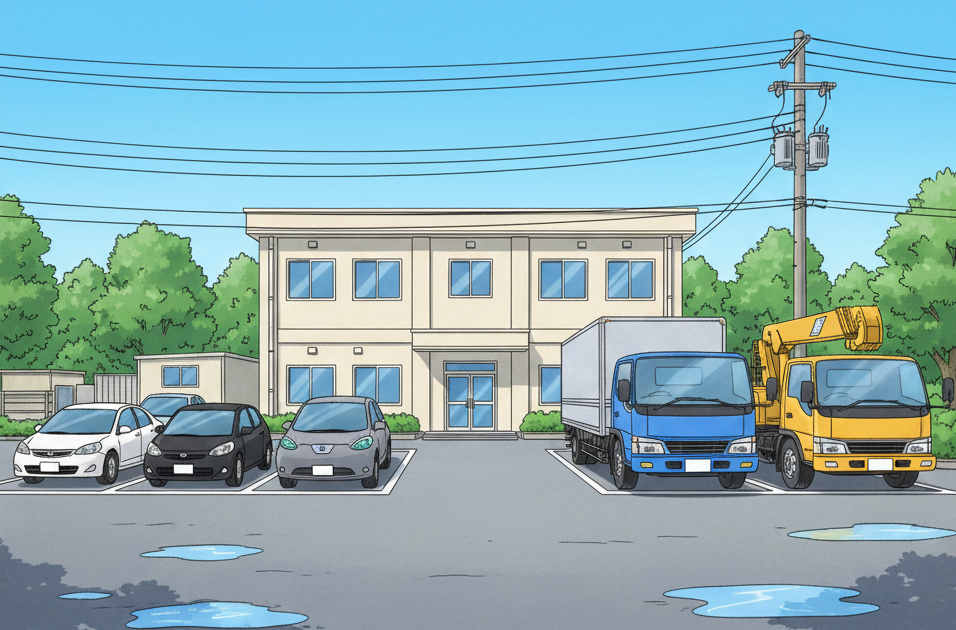

車両管理について

車両管理の業務としては、車両台帳の作成・管理(車種、ナンバー、登録日、車検日、保険情報など)、車検や定期点検、日常点検の実施と記録、自動車税や自動車保険の手続き、ガソリン代などのコスト管理などがあります。

自動車保険に加入する

必要にして充分な自動車保険に加入する必要があります。

1.保険の漏れがないように定期的に点検する

2.事故処理だけでなく安全運転管理にも協力的な代理店を選定する

支払保険料の節約を考えがちですが、他の経費と違って、万一に備えたものなので、できるだけ補償の質が高い自動車保険を選ぶべきです。

点検整備をする

始業点検、車検や法定定期点検を確実に実施しましょう。

始業点検を実施する

会社の車両は、毎日運転前に点検を実施させましょう。やる前は面倒そうに感じますが、習慣になればなんということはありません。

メンテナンス込みのカーリースが便利

複数台を管理する会社等では、カーリースがよいでしょう。 メンテナンス、車検、自動車保険、自動車税を含めることで支払先を統一し、保険のかけ忘れや車検の失念などの心配がなくなります。

安全運転管理と車両管理の関係

安全運転管理と車両管理は、どちらも企業の自動車運用に関わる業務ですが、その役割には違いがあります。

安全運転管理は、「人(ドライバー)」の安全運転に特化した、道路交通法に基づく専門性の高い業務です。運転者の状態管理や安全教育といったソフト面が中心となります。

車両管理は、「物(車両)」の管理に加え、「人(ドライバー)」の情報やコスト管理など、より広範な業務を指します。車両の維持管理やコスト最適化といったハード面とソフト面の両方をカバーします。

安全運転管理者の業務は、車両管理業務の一部に含まれることが多く、両者は密接に連携しています。安全運転管理者が行う運転日誌の管理やアルコールチェックの記録などは、車両管理台帳の一部として活用されます。

多くの企業では、車両管理を円滑に行うために、車両管理システムを導入し、台帳管理や点検記録、アルコールチェックの結果などを一元管理しています。これにより、安全運転管理者と車両管理担当者の業務負担を軽減し、より確実な管理を実現しています。

交通事故の会社の責任

使用者責任と運行供用者責任

社員が交通事故を起こしたときは、社員の不注意によるものだとしても、雇用主である会社も、相手方に対する損害賠償を負わなければならない場合があります。

もちろん、不注意で事故を起こした事故は、当事者である社員に責任があるのですが、法律上、会社にも責任があり、一般的には、資力のある会社が賠償責任を求められます。

会社が負う責任には、民法上の「使用者責任」と、自動車損害賠償保障法上の「運行供用者責任」です。どちらも、社員が仕事の上で第三者に与えた損害は会社に賠償の責任があるとする規定です。

社用車の無断運転も会社に責任が

会社に無断で、私用のために社有車を運転して事故を起こしてしまった場合はどうでしょうか。

無断で社有車を運転した事情がどのようなものであるか。つまり、勤務中なのか、勤務時間外なのか、そういうことがひんぱんにあったのか、会社がしっかりと私用運転を禁止して、それが守られていたか、などの事情が考慮されます。

ただし、裁判例では、会社にほとんど落ち度が認められないケースでも、被害者の救済という観点から、会社に運行供用者責任を認める傾向にあります。

借り上げ車両のリスク

マイカーを業務に使用させるときは、十分に検討し、規程に基づいて運用しましょう。

通勤中の事故について

マイカー通勤は許可制にして安全教育を実施しましょう。

自転車であっても重大事故を起こすことがあります。自転車通勤を許可制にして、安全教育を実施しましょう。

通勤中の事故は労災保険の給付を受けられます。

関連記事:労災保険における通勤災害とは